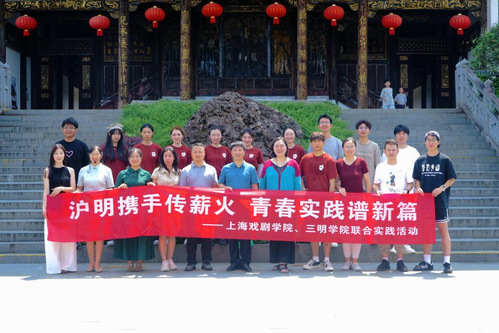

当黄浦江与沙溪隔空相拥,一场跨越千里的青春实践正在八闽大地上演。2025年7月,上海戏剧学院延安路导演青年先锋队联合三明学院学子,循着习近平总书记的足迹,重温红色记忆,解码乡村振兴,把课堂搬到绿水青山间,把思政讲在田间地头里,用一场“行走的大思政课”生动诠释“风展红旗如画”的三明故事和“践行生态文明思想”的宁德故事,他们在红色寻根中汲取力量,在绿海山林间感悟生态文明,在文化交融中传递使命,用青年学子的担当与行动,书写着新时代沪明对口合作的生动篇章,为上海戏剧学院建设习近平文化思想最佳实践地示范高校贡献青春力量。

一、红色基因的传承:在革命旧址触摸历史温度

福建省三明市作为革命老区,是沪明对口合作的精神富矿,更是青年成长的生动课堂。在三明的群山间,每一座古厝都镌刻着革命的密码,每一条石板路都记录着奋斗的足迹。

沙县夏茂镇,中共沙县特别支部旧址静静矗立,1928年的夏天,一群热血青年在此点燃了闽西北的革命星火。队员们走进旧址,泛黄的文件、磨损的桌椅,无不诉说着当年特支成员配合红军发动群众、创建红色区域的艰辛历程。导演系入党积极分子戚文豪站在旧址的展板前感慨,“在和平年代回望那段岁月,更能体会‘星星之火可以燎原’的力量。”

在开国将军张廷发生平陈列馆,一张张泛黄的照片串联起一位革命战士的一生。1933年参加红军的张廷发,在70多年的革命生涯中,为民族独立和国防建设奉献了全部。当看到将军在艰苦环境中仍坚持学习的手稿时,导演系入党积极分子耿艺书感慨到:“老一辈革命家把‘初心'写在烽火硝烟里,而我们要把‘初心'写在沪明对口合作的实践中。这种精神的接力,正是跨越时空的对话。”

青山环抱的忠山村,古厝群像摊开的史书。1934年,红七军团以此为据点,凭险要地形牵制国民党三个师,为红军战略转移争取了宝贵时间。如今,战地医院旧址的门板担架、“红七军团司令部”的煤油灯,都是触摸历史的“活教材”。队员们踩着青石板走进古厝,听老人讲述“草药当良方”的往事——当年乡亲们卸门板做担架、采草药救伤员,那些带着体温的细节,让“军民鱼水情”变得可感可触;司令部旧址墙上“为人民解放而战”的标语仍透着当年的激昂。这些古厝是流动的精神容器,里面的红色基因正通过触摸与讲述,在青年心中悄然生长。

二、乡村振兴的探索:从“小吃大产业”“红旅+”看对口合作的创新路径

对口合作的核心在于“精准”,乡村振兴的关键在于“特色”。上戏学子深入三明乡野,在沙县小吃的香气与忠山村的古厝间,探寻革命老区从“红色热土”到“发展高地”的转型密码。俞邦村老墙上“一元进店,两元吃饱,五元吃好”的标语仍带烟火气——这是30多年前沙县小吃起步时的朴素承诺。从“一把菜刀一口锅”闯天下,到如今,全国年营业额超500亿元,这个“沙县小吃第一村”用市井味熬出了乡村振兴“致富经”。

在小吃文化城,队员们看到了老师傅守着传统手艺,年轻人在直播间发货——这些传统与现代的碰撞,勾勒出产业升级轨迹。2021年3月,习近平总书记在此点赞沙县小吃“小切口、大产业”;沪明合作也让这团“面团”愈发兴旺,截至2023年,沙县小吃在沪已有4000多家门店、1.2万名从业人员,年营业额超28亿元。“这不是单方面合作,是上海市场与三明特色在共舞。”导演系学生团员唐妍在笔记里写下感悟。

380米的泰宁红军街,既是烽火岁月的浓缩,也是红色资源赋能乡村振兴的生动注脚。1931年至1934年,这里作为中央苏区重要据点,朱德、周恩来等老一辈革命家曾在此运筹帷幄;如今,斑驳墙面上“只有苏维埃才能救中国”的标语,不仅是历史的见证,更成为激活乡村活力的精神内核。队员们注视着标语的粗粝笔触,仿佛仍能触摸到当年书写者的激昂。“东方军司令部旧址里,那盏锈蚀的马灯让我想起:革命先辈曾借着这点光亮擘画救国蓝图,而今天,我们正用新的方式让这份精神滋养民生。”导演系入党积极分子郗茜说道。

如今的泰宁正是循着这样的思路,以“红色旅游+”模式蹚出振兴路——沪明合作中,上海的文旅资源与运营经验注入老区,“着红军装、吃红军饭、观革命旧址、览红军战场”的特色线路被精心打磨,既让游客沉浸式感受红色历史,也让村民在家门口端起“文旅碗”。这种将红色基因转化为发展动能的实践,恰如红军街的石板路,一头连着历史的厚重,一头通向民生的红火,生动诠释了对口合作中“精神传承”与“民生改善”的深度融合。

对口合作的“精准”,在于找准当地的“特色”;乡村振兴的破题,在于让资源优势变成发展优势。导演系团总支书记、辅导员周啸阳向同学们讲述到:“红色文化是根,特色产业是叶,沪明合作就是让根壮叶茂的养分。”

三、生态保护的实践:从万寿岩遗址保护到《树魂》绿色发展理念的艺术表达

在三明市万寿岩遗址,队员们听到了一个关于“保护”与“发展”的抉择故事。上世纪90年代,这里因富含石灰石面临被开采的命运,正是时任福建省代省长习近平的批示,让这处距今18.5万年的史前遗址得以保存。如今,万寿岩已成为展示生态文明理念的重要窗口。“从‘要矿山’到‘要遗产’的转变,体现了发展理念的升级。”三明学院团委书记占江平在习近平生态文明思想主题团课上强调,“沪明对口合作中,生态保护始终是重要课题,需要两地青年共同守护。”在这堂课上队员们在这里还了解到了习近平在泰宁县上清溪畔留下的鲤鱼的故事。生态保护就在身边,每一个微小的行动都可能对生态环境产生深远影响。

宁德市周宁县后洋村的林海曾是荒山。1983年,年过半百的黄振芳贷款8万元创办家庭林场,带全家三年种树1207亩,成为“三库+碳库”重要理念的生动源头。队员们与后洋村村民深入交流后,沿着当年的造林路前行,听向导讲述习近平同志三赴黄振芳家庭林场调研,并提出“森林是水库、钱库、粮库”的科学论断的故事。“水库”固水土,“钱库”惠民生,“粮库”育生机。这一理念推动“荒山变青山”,“青山变金山”,生态文明思想在这里孕育成长、先行先试,结出累累硕果。导演系入党积极分子李若菡感慨,“今天,我亲眼见到了‘绿水青山就是金山银山’。”

由上海戏剧学院院长黄昌勇教授编剧、导演系主任卢昂教授执导的生态主题话剧《树魂》,以后洋村为原型创作,通过《毁林》《造林》《守林》三幕,讲述林场主人带村民建绿色家园的故事。队员们在周宁“三库”演艺中心观摩排练时,剧组邀请了原型黄振芳的孙女黄娟娟现场讲生态保护的故事,艺术与生活的碰撞令人震撼。“《树魂》证明了对口合作中‘文化赋能’的可能。”卢昂教授说,“用戏剧传播生态理念,既是艺术突破,也是合作创新。”队员们还与剧组探讨将沪明合作元素融入驻场演出,让这部剧成为连接两地的文化纽带。

四、传统文化的对话:感悟历史智慧与廉政清风

青砖黛瓦的泰宁明清园,恰似一座凝固的廉政教科书。木雕上的“杨震拒金”典故,“天知、神知、我知、子知”八个字定格了东汉名臣的气节;孔府《戒贪图》中吞月怪兽的夸张神态,警示“欲壑难填”的古训。队员们围在木雕前,听讲解员解读:“这些不是装饰,是古人把廉政准则刻进生活的智慧。”这些取自民间典故的题材,正以“见物知意”的方式,让廉政思想潜移默化融入生活。

正值深入贯彻中央八项规定精神学习教育期间,队员们走进泰宁明清园,在青砖黛瓦的古朴意境中,于木雕石刻的细腻纹路里,领悟到的不仅是古建筑中藏纳的历史底蕴与人文智慧,更是跨越时空的廉政思想与自律精神——这恰是对中央八项规定精神“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”“严以修身、严以用权、严以律己”等要求的生动呼应。

五、艺术共融的交响:从影视基地到音乐荟的沪明艺术对话

文化交融的活力,在八闽大地的艺术碰撞中愈发鲜活。上戏学子以专业实践对话地方文化,用青春创意激活红色基因,让艺术成为连接校地的温暖纽带。泰宁影视基地的青砖灰瓦间,藏着艺术与在地文化融合的密码。队员们在绿幕特效区体验“造梦术”,在配音室尝试声音表达,在拟音间用日常物件模拟场景音效,更与三明学院同学合作角色扮演——这些实践让导演系学生党员吴可感慨道:“地方文化能通过影视语言被更多人看见,这也是校地共建的意义。”

实践中举办的“青麟泰宁”音乐荟成了上戏与三明学院两校教学成果的集中展示和校地共建的生动实践。上戏学子带来的摇滚版校歌点燃现场,而融入当地文化特色的闽南语歌曲《身骑白马》《家后》,则以方言共鸣拉近了与观众的距离。“文化交融从不是替代,而是互补。”导演系入党积极分子徐凌雪说道。原创朗诵《风展红旗如画—-福建红军颂》是学子们走访红色遗址后的心声流露,字里行间既有历史回响,也有时代新声。当最后一曲《如愿》由两校学生共同唱响时,“山河无恙,烟火寻常”的歌词,既是对革命先辈的告慰,也是对沪明合作未来的期许。音乐会不仅是艺术交流,也是赋能地方文旅产业发展的举措,更是沪明对口合作中“文化共兴”的生动实践。

结语

从红色遗址到乡村振兴现场,从导演专业实践到传统文化对话,从生态保护一线到文化交流场域,这堂行走的大思政课的每一步行走都让先锋队的队员们对青年使命有了更深体悟。导演系党总支书记尹悦蓉说到:“此次延安路导演青年先锋队暑期社会实践,我们沉浸式体验了行走的大思政课的魅力。从三明的红色热土到宁德的绿水青山,红色基因在传承,生态理念在践行,乡村振兴在奋进。希望大家铭记这段时光,将来无论身处何方,都能心怀家国,以所学为社会添彩,续写沪明合作的青春华章。愿你们把这次行走的所有感动,都带回排练场和舞台,让每一次创作都回响着人民的声音。”

当脚步暂歇,思考仍在延续。沪明对口合作需要代代接力,正如延安精神照亮前路,今天的延安路导演青年先锋队正以“功成不必在我”的担当续写沪明合作的故事。未来,他们将继续以艺术为媒、实践为笔,在祖国需要的地方书写青春篇章,因为青春的方向,永远向着人民幸福的远方。