2025年9月,时值西藏自治区成立六十周年,雪域高原洋溢着庄严而热烈的欢庆氛围。在这一具有特殊历史意义的时刻,在上戏学工部、团委“时代新人宣讲团”绽放计划与戏文系党总支的大力支持下,一支由戏剧文学系党总支副书记、副主任陈莹与戏剧文学系教师、研究生部副主任(挂职)姚琨带领的“西藏山南故事”戏剧宣讲实践团,跨越山海,抵达山南,正式开启了一场深度融入藏源腹地的社会实践考察之旅。

此行肩负着双重使命:既是代表戏文系党总支对中组部、团中央第25批博士志愿服务团成员、挂职山南市文旅局副局长的易杰副教授进行慰问,亦是响应易杰副局长提出的“四个一”战略,以戏剧力量为媒介,探索新时代“山南故事”的创新性叙事与传播路径。

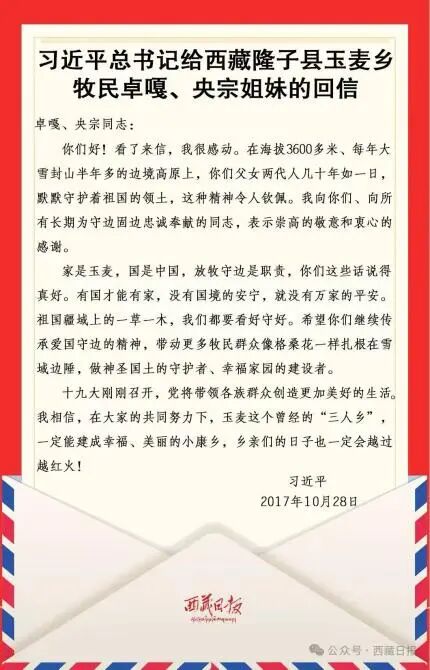

凡事预则立,不预则废。实践团深知,要读懂西藏,必先在思想上同频共振。出发前,团队通过线上方式集体观摩了西藏自治区成立60周年庆典,并系统学习了习近平总书记关于西藏工作的重要论述与新时代党的治藏方略,特别是深入研读了总书记给山南市玉麦乡卓嘎、央宗姐妹的回信精神。

这不仅为团队成员奠定了坚实的思想理论基础,更让大家对西藏六十载的沧桑巨变与辉煌成就有了宏观而深刻的认知。值得一提的是,团队成员仁庆坚参同学作为西藏话剧团的实习生,亲身参与了部分庆典演出活动,他将线上理论学习与线下艺术实践深度融合,其独特的“双重身份”成为团队连接理论与实践的生动纽带。

然而,从理论到实践的跨越,横亘着现实的严峻考验。山南市平均海拔高达3700米,实践团的足迹更一度抵达海拔5000米以上的区域。严酷的高原反应是每位成员必须克服的生理难关。在广袤的藏源大地上,县与县之间动辄数小时的车程已是常态,最长的一段单日车程,前往边境玉麦超过七小时。尽管国道建设日趋完善,但高山峡谷间复杂的路况与潜在的风险,依然为这段跨越县域的旅途增添了诸多不确定性。

这段充满挑战的征途,本身就是一堂淬炼意志、深化认知的实践课。它使得“老西藏精神”与“两路精神”对团队成员而言,不再是停留在书本上的抽象概念,而是通过克服高海拔的生理极限与长途跋涉的重重困难,内化于心、外化于行的深刻体悟。由此,“守土强边”这四个字,也因承载了一路的艰辛与边疆的广袤,而获得了沉甸甸的现实分量与使命感。

在藏考察期间,适逢纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利的重要纪念日,实践团全体成员在山南地区集体收看了“9·3”大阅兵直播。身处祖国西南边陲,观看屏幕上展示的强大国防力量与国家综合实力,让师生们深刻认识到,今日西藏的和平繁荣与社会安定,正是源于一个强大稳固的祖国作为坚强后盾,更深刻地理解了习近平总书记提出的西藏工作“四件大事”中,“稳定”与“强边”的重大战略意义。

秉持严谨的社会调查理念,实践团以脚步丈量大地,拒绝浮光掠影式的采风。在有限的时间内,团队的足迹遍及山南市的六县一区(山南市共辖一区、十县、一个县级市),展开了系统而扎实的田野调查。调研网络实现了在广度与深度上的有机结合,访谈对象上至市委副书记,下至最基层的非遗传承人和普通村民,形成了一幅立体、多声部的山南社会图景。

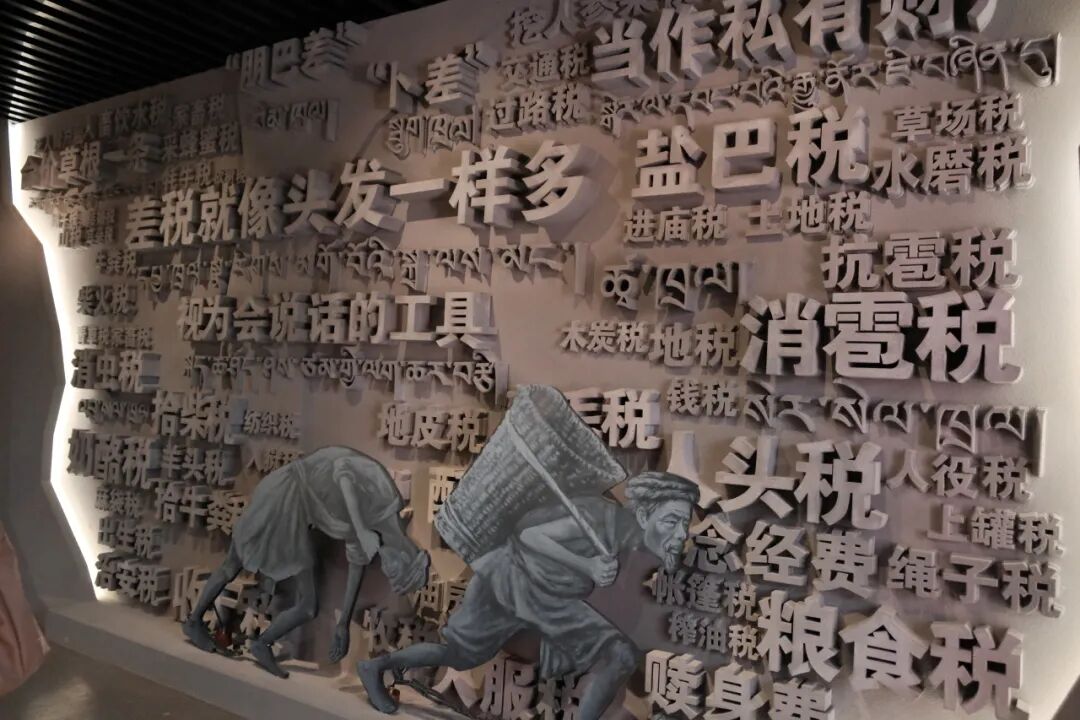

在历史的纵深中,团队触摸文化的根脉。于位于乃东区的西藏第一座宫殿雍布拉康,聆听尼玛顿珠老师讲述千年古堡的传奇;在克松村——“西藏民主改革第一村”的陈列馆里,珍贵的史料与实物无声地诉说着新旧西藏的深刻变革;在山南博物馆,从史前文明到吐蕃王朝的文物序列,清晰勾勒出“藏文化发祥地”的辉煌脉络。在扎西曲登藏戏第一村,“党建+和美乡村建设+文旅融合”的乡村振兴模式,切实让文化旅游“火”起来,群众钱袋“鼓”起来。

左右滑动查看更多

在时代的脉动中,团队感受发展的强音。在琼结县博物馆,师生们通过“飞跃琼结”8D影院和VR探访藏王墓等科技手段,沉浸式体验了文化遗产的现代魅力,见证了科技为文化传承插上翅膀的无限可能。

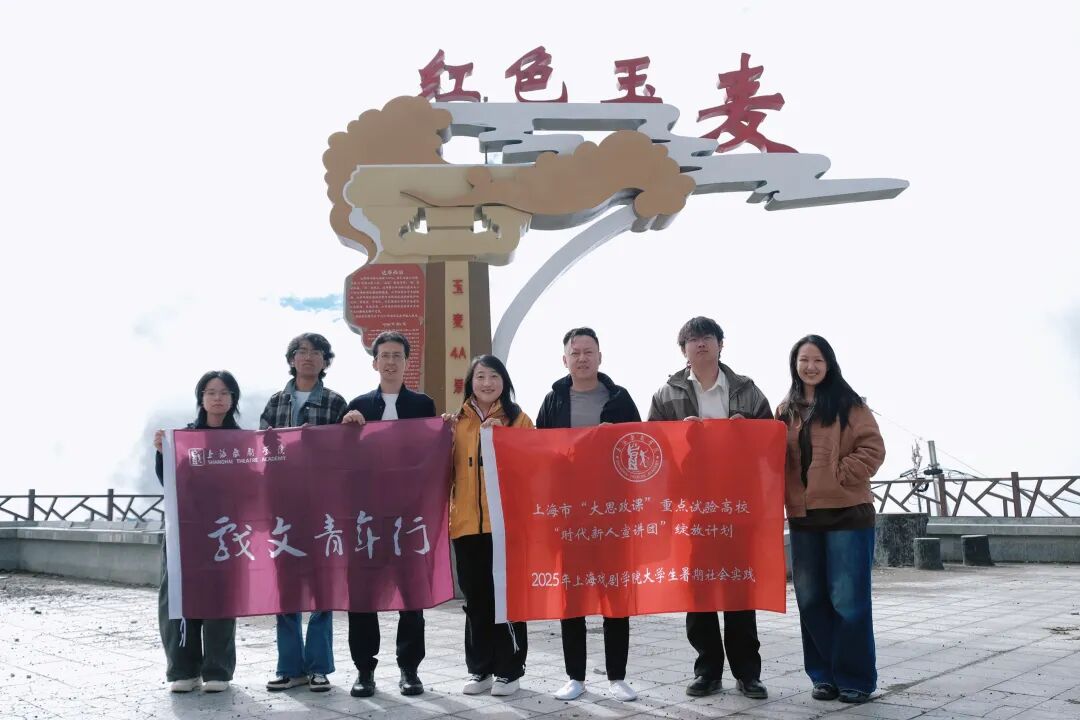

在隆子县玉麦乡,这片曾被称为“三人乡”的土地上,团队重温习近平总书记给卓嘎、央宗姐妹的回信,探访她们守边放牧的足迹,并与玉麦村党支部书记巴桑次仁等新一代守边人深入座谈,深刻理解了“家是玉麦,国是中国”的爱国守边精神如何在一代代人手中传承与升华。

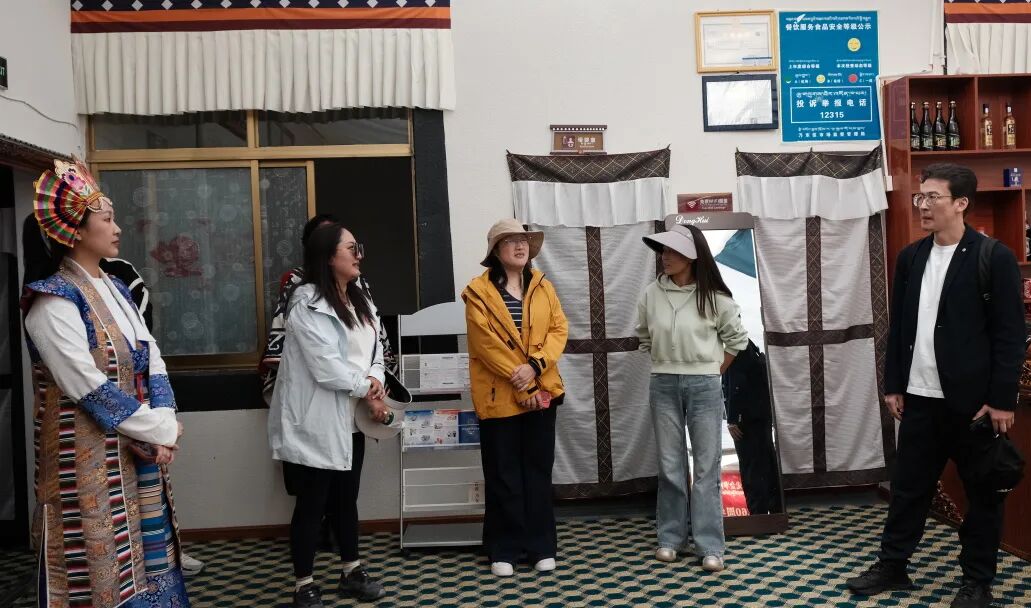

为真正挖掘到鲜活、立体、饱满的新时代西藏故事,实践团一行深入山南市基层一线,通过“面对面”访谈与“脚沾泥”走访相结合的方式,开展了系统而深入的调研工作,为后续的艺术创作积累了丰厚的素材。

抵达山南当日,师生专访挂职文旅局副局长的易杰老师。他分享援藏工作体会,介绍山南文旅现状与规划,阐述“四个一”目标内涵。通过访谈,团队深入了解援藏工作实况和山南发展需求,为后续创作奠定基础。

实践团专访玉麦村党支部书记巴桑次仁等党员干部,深入了解玉麦从“三人乡”到小康乡的巨变,感受“神圣国土守护者”精神的传承。从卓嘎、央宗姐妹到新时代守边人,一代代的接续奋斗让师生深感文艺工作者的使命,这份感动已融入创作血脉。

实践团与琼结县、乃东区、隆子县、扎囊县、曲松县等地党政负责人及宣传部、文旅局领导座谈交流,深入了解各县在党的领导下经济社会发展、民族团结、文化保护等方面成就与规划。通过交流,团队把握了山南发展脉搏,为艺术创作提供了政策视角和时代背景。

如果说深入的调研是“输入”,那么创意的转化就是“输出”。实践团并未止步于素材的收集,而是勇敢地将理论思考与艺术构思在西藏藏戏的重要发源地——扎西曲登藏戏村进行了一次开创性的落地实践。

团队与雅砻扎西雪巴藏戏非遗传承人尼玛次仁老师紧密合作,将传统藏戏的程式化表演、唱腔与现代戏剧的叙事理念进行融合,共同创作了沉浸式戏剧工作坊《桥》。该剧以藏戏鼻祖唐东杰布为民造桥的传奇故事为蓝本,不仅是对传统文化的致敬,更是一次“非遗”活态传承与高校美育的深度对话。

本次工作坊绝非一次简单的“送戏下乡”,而是一场真正意义上的“与民同创”。工作坊不仅邀请了扎西曲登的全体村民前来观看,更在设计上设置互动环节,邀请村民直接参与到工作坊当中,他们成为不可或缺的一部分。

当工作坊结束,村民们自发在广场燃起篝火,师生与村民手拉手跳起欢快的锅庄舞。熊熊的火焰与热烈的舞蹈,是人民对艺术最真诚、最直接的褒奖,它生动诠释了“文艺为人民服务”的根本宗旨,也象征着一座连接沪藏两地、连接艺术与生活的“桥”已然成功架设。

山南市市委副书记、常务副市长,湖南省第十一批援藏工作队领队,湖南省委副秘书长白云峰召开座谈会会见实践团成员,山南市宣传部副部长、文化和旅游局党组书记拉元等领导出席,会议由文旅局副局长易杰主持。

会上,实践团系统汇报了此次考察的多元化成果:其一,成功落地沉浸式戏剧工作坊《桥》,并与琼结县达成初步合作意向;其二,撰写《寻踪“藏源”:山南市文旅资源优势转化路径的调查与实践报告》,为当地决策提供智力支持;其三,精心制作纪录片《砥砺藏路,筑梦山南》与短视频《一出戏,一座桥》,以视觉语言扩大传播声量。

白云峰书记系统提出了指导山南文旅产业发展的“三个三”战略框架。该框架以“三个原则”为根本遵循:坚持民族团结,铸牢中华民族共同体意识;服务稳定边防,推动兴边富民;落实产业化发展,切实带动群众增收。以“三个特点”为现实认知:紧扣时代性、勇于创新性、确保持续性。以“下三个功夫”为行动要求:着力资源开发,明确政府引导、企业主体的开发模式;加强人才培养,培育本土专业队伍;推进阵地建设,打造以G219国道为核心的文旅发展带。对谈让实践团对山南文旅的宏观布局与实践路径有了更为清晰、深刻的认识,为团队未来的创作如何更好地服务于地方发展,提供了宝贵的思路与遵循。

此次山南之行,并非终点,而是一个更高起点。实践团真诚地希望能以此次考察为契机,与山南建立起持续的沟通与联系,在未来继续深入学习和挖掘山南丰富的文化宝藏,努力探索将戏剧创作与地方文旅发展相结合的更多可能性。愿以戏剧人的专业与热情,为讲述新时代的山南故事,为增进沪藏两地的文化交流与深厚情谊,贡献一份绵薄之力。

22级戏剧影视文学本科生仁庆坚参

重踏家乡土地,每一步都满是触动。雍布拉康的风仍带着历史气息,玉麦的格桑花依旧绚烂,藏戏村乡亲拿旧服饰时的认真、守边人巡逻的足迹,都让我热泪盈眶。看到文旅部门的努力,也深知艺术创新与基层团队专业提升的迫切。作为戏文人与山南儿女,我定会用所学,让家乡故事更鲜活地走向远方。

25级戏剧教育硕士研究生彭筠泓

十天山南行,走进藏源深处。在扎西曲登与村民共跳锅庄,三岁孩童随乐起舞的瞬间,成为最温暖的记忆。临别时藏族小朋友追着道别,指着天边彩虹喊“明天再来”的画面,让我真切体会到艺术的温度与民族的情深。这片土地的故事,远比想象中更动人。

24级外国戏剧史论硕士研究生乔伊健

此次山南之行,至今仍记得在扎西曲登藏戏村的那个夜晚,当篝火点燃,我们与村民们一同跳起锅庄舞,那份发自内心的淳朴与热情瞬间消融了所有隔阂。而在玉麦,与村支书的倾心交谈,则让我深刻感受到了新时代守边人的平凡与伟大。他们的奉献,如格桑花般在边境线上默默绽放,无言却充满力量。这片土地教会我的,是艺术之外的真实与感动。

23级编剧学理论硕士研究生李艳

这十天说长不长说短不短,我们去过很多地方,看过很多历史,对于西藏的印象变得更加清晰,在这里认识了很多人听到了很多故事,留下了更加真实而具体的情感,一路上天气晴朗,我们与西藏的缘分想必也会更加深厚,期待未来再次相遇。

END

文:彭筠泓 乔伊健

图、视频:李艳

编辑、排版:尤旬

初审:陈莹 易杰 姚琨

终审:方军 沈亮